1. Einleitung – Warum dieses Buch heute relevant ist

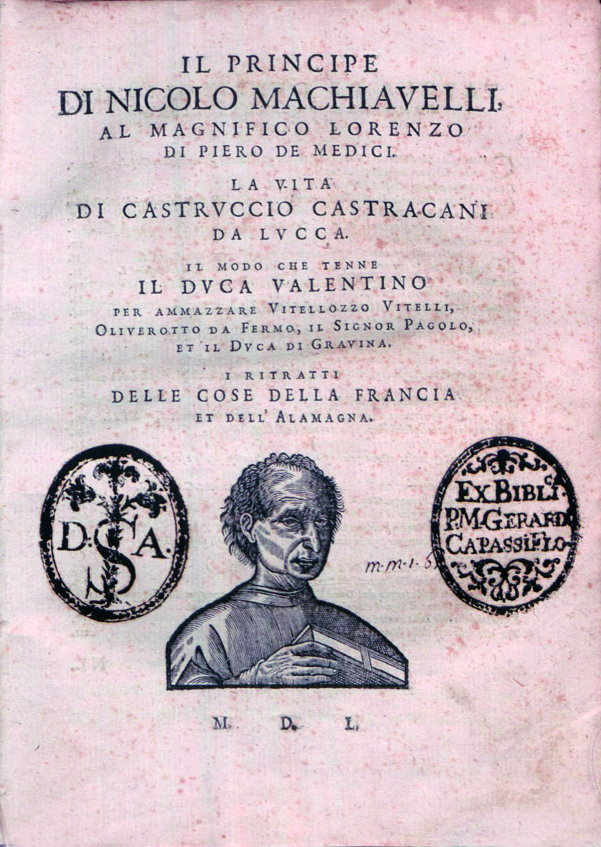

Es gibt Bücher, die wie ein Brennglas wirken: Sie bündeln politische Erfahrung, Machtanalyse und menschliche Abgründe in einer Form, die Jahrhunderte überdauert. Niccolò Machiavellis Der Fürst gehört zweifellos dazu. Geschrieben 1513, mitten in den politischen Wirren der italienischen Renaissance, gilt es bis heute als eines der einflussreichsten Werke politischer Theorie. Es ist kein theoretisches Lehrbuch der Demokratie, sondern eine schonungslose Anleitung, wie Macht gewonnen, gesichert und erhalten wird – jenseits moralischer Skrupel.

Gerade in einer Zeit, in der politische Institutionen unter Druck stehen, Fake News die öffentliche Meinung verzerren und Vertrauen in Führungsfiguren schwindet, ist Machiavellis Klartext von verblüffender Aktualität. Der Fürst hält uns den Spiegel vor: Wollen wir wirklich wissen, wie Macht funktioniert, wenn man sie nicht mit moralischen Schleiern bemäntelt?

2. Inhaltliche Zusammenfassung

Machiavelli richtet sein Werk an den Herrscher Lorenzo de’ Medici. Er beschreibt in knapper, präziser Sprache, welche Strategien Fürsten anwenden sollten, um Herrschaft zu sichern. Moralische Kategorien spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle – entscheidend ist allein der Erfolg.

Zentrale Themen sind:

- Machtgewinn: Ein Fürst kann durch Erbschaft, Wahl oder Gewalt an die Macht kommen – entscheidend ist, ob er sie stabilisiert.

- Machtbewahrung: Loyalität des Volkes ist wichtig, doch im Zweifel muss der Fürst härteste Mittel anwenden.

- Tugend (virtù) und Glück (fortuna): Der Fürst braucht Geschick, Entschlossenheit und Weitsicht, um die unberechenbare Fortuna – das Schicksal – zu beherrschen.

- Grausamkeit und Gnade: Grausamkeit kann, klug dosiert, stabilisierend wirken. Zögerliche Milde hingegen kann gefährlicher sein als ein entschlossener Schlag.

- Schein und Sein: Entscheidend ist nicht, ob der Fürst tugendhaft ist, sondern ob er als tugendhaft erscheint. Politik ist Inszenierung.

Damit formuliert Machiavelli ein politisches Handbuch, das nicht von Idealen lebt, sondern von der Analyse menschlicher Natur und Machtmechanismen.

3. Zentrale Botschaften

Die Lehren aus Der Fürst sind unbequem, aber klar:

- Politik folgt anderen Regeln als Moral. Wer Macht sichern will, darf sie nicht nach rein ethischen Maßstäben messen.

- Menschen handeln oft eigennützig. Vertrauen, Loyalität und Dankbarkeit sind flüchtig. Ein Fürst muss damit rechnen, verraten zu werden.

- Die Inszenierung ist Teil der Herrschaft. Nicht die Wahrheit zählt, sondern wie sie wahrgenommen wird.

- Macht ist fragil. Sie verlangt ständige Aufmerksamkeit, Anpassung und Härte.

Machiavelli zeigt, dass Integrität im politischen Handeln nicht selbstverständlich ist – sie muss bewusst verteidigt werden. Wer sich Illusionen hingibt, wird leicht Opfer geschickterer, skrupelloserer Akteure.

4. Historischer Kontext & Wirkung

Entstanden ist Der Fürst im Exil, nachdem Machiavelli in Florenz in Ungnade gefallen war. Es war zugleich eine Analyse seiner politischen Erfahrungen und eine Schrift, mit der er sich bei den Medici wieder in Gunst bringen wollte. Veröffentlicht wurde das Werk erst 1532, fünf Jahre nach seinem Tod.

Die Wirkung war immens: Schon im 16. Jahrhundert galt das Buch als skandalös, ja gefährlich, weil es Politik von moralischen Maßstäben löste. „Machiavellismus“ wurde zum Synonym für Machtpolitik ohne Skrupel. Gleichzeitig beeinflusste das Werk Philosophen wie Hobbes, Politiker wie Bismarck und Theoretiker wie Gramsci. Bis heute wird es an Universitäten und Militärakademien studiert – nicht als Anleitung, sondern als Warnung: So sieht Politik aus, wenn man sie von moralischem Anspruch befreit.

5. Aktuelle Relevanz

Für Bürgerinnen und Bürger von Hameln – und allgemein für jede demokratische Gesellschaft – hat Machiavelli eine klare Botschaft: Wer politische Prozesse verstehen will, muss auch die Mechanismen der Macht sehen. Vertrauen, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit sind keine Selbstverständlichkeiten. Wenn wir sie nicht aktiv verteidigen, setzt sich der machiavellistische Pragmatismus durch – ob in Verwaltung, Politik oder Wirtschaft.

Die kommunale Ebene, die oft als „bodenständig“ gilt, ist nicht frei von diesen Mechanismen. Auch hier wirken Machtkämpfe, Inszenierung und strategisches Kalkül. Gerade deshalb ist es wichtig, das Ideal von Integrität hochzuhalten – im Bewusstsein, dass der politische Alltag permanent an diesem Ideal zerrt.

6. Zitate

- „Es ist daher besser, gefürchtet als geliebt zu werden, wenn man beides nicht sein kann.“ → Ein Satz, der Machiavellis Ruf als „Lehrer des Zynismus“ begründete – und doch die Realität politischer Machtspiele bis heute erklärt.

- „Ein Fürst, der seine Macht erhalten will, muss lernen, nicht gut zu sein.“ → Die provokanteste Quintessenz des Buches, die bis heute in Debatten über Realpolitik mitschwingt.

7. Fazit

Der Fürst ist kein Plädoyer für Tyrannei, sondern ein unbestechlicher Spiegel. Er zeigt, wie Macht funktioniert – und was passiert, wenn wir sie nicht kontrollieren. Wer die Mechanismen durchschaut, kann sie kritisieren und begrenzen.

Für die Leser von Dossier Hameln ist Machiavelli Pflichtlektüre: nicht, um Machtspiele zu bewundern, sondern um sie zu erkennen und sich ihnen bewusst entgegenzustellen.

Das „Wow“ dieses Buches liegt darin, dass es uns zwingt, Macht nicht als abstrakte Idee zu sehen, sondern als menschliches Handeln mit all seinen Schwächen, Härten und Abgründen.